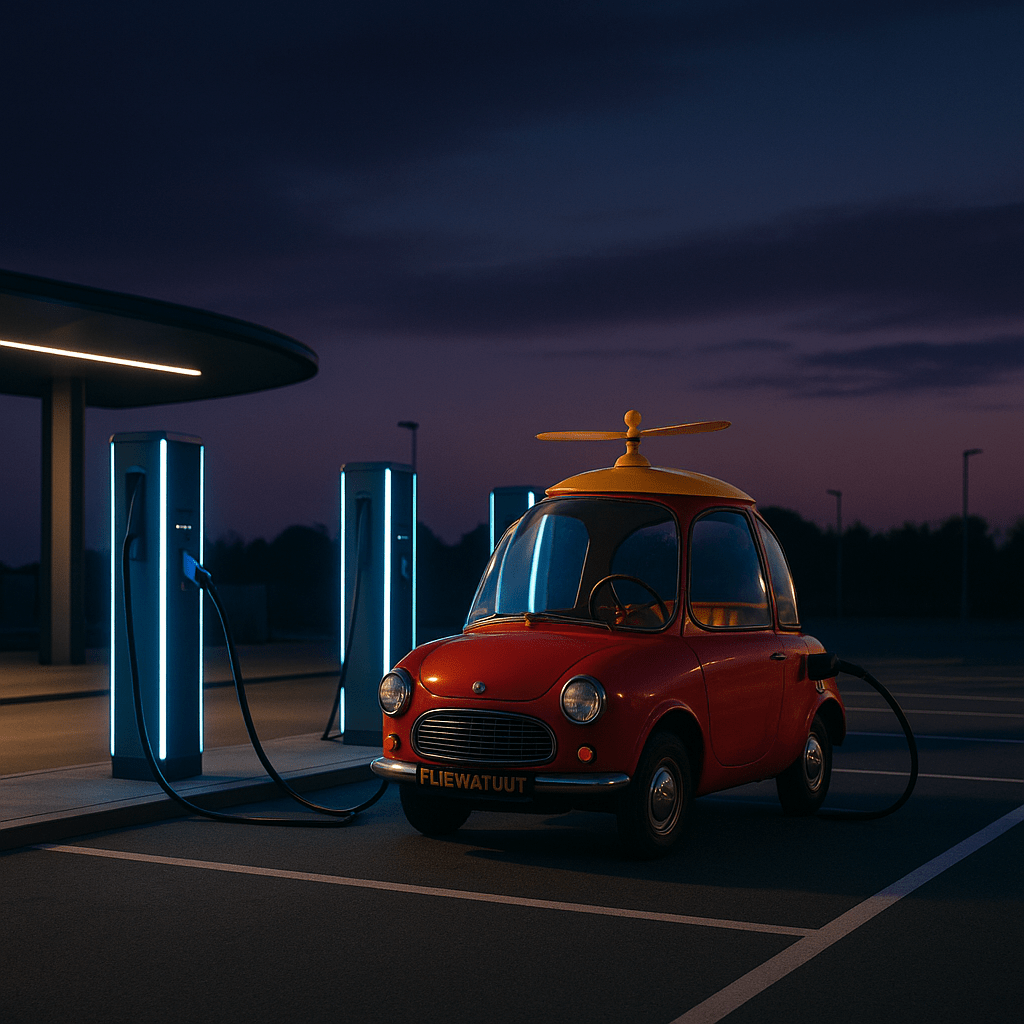

Über E-Fliewatüüts, Bremsen der Transformation und warum Laden das Tanken trotzdem ablöst

Im Zuge meiner eigenen Umstellung auf ein kleines E-Fliewatüüt sind mir ein paar Dinge aufgefallen. Darüber habe ich mir (natürlich…) ein paar Gedanken gemacht …

Bei all den kursierenden Mythen über E-Autos und ihre Akkus kommt das Reichweiten-Argument immer gratis dazu. Aber es hält selten stand. Reichweite ist meist nur eine Nebelkerze – sie flattert hübsch, sagt aber wenig aus.

Natürlich gibt es Situationen, in denen man 500 Kilometer ohne längere Zwischenstopps fahren möchte. Aber die Mehrheit fährt keine transkontinentalen Etappen und ist nicht ständig auf Geschäftsreise, sondern pendelt zur Arbeit, zum Einkauf, zur Freizeit oder zum Doc.

Genau diese Mehrheit wird den Markt kippen. Nicht die Petrolheads, denn die sterben aus. Sie wissen es nur noch nicht und möchten die Zukunft der Nachfolgegenerationen unbedingt mitgestalten.

Ich frage mich dabei immer:

Womit – und wofür eigentlich?

Doch zurück zu meinem Fliewatüüt …

Als Berufspendler reichen mir 300 Kilometer Reichweite. Diese Kapazität lade ich dann, für rund 13,50 Euro, alle zwei Wochen an der eigenen Wallbox in das Fliewatüüt – mit ökologisch-ökonomischem Himbeersaft und lächle milde über Kraftstoffpreise.

Irgendwann spricht man einfach nicht mehr über Reichweite. 300 bis 500 Kilometer und eine klare Ersparnis knacken die Angst im Kopf. Ab da beginnt die Realität – und mit ihr der eigentliche Wandel.

Weil ich ehrlich bleiben will: Ich hatte eigentlich keinen Erweckungsmoment und wollte eigentlich schon immer ein E-Auto – seit ich das erste Mal Boxauto (Autoscooter) fahren durfte. Die spontane Beschleunigung war eben anders, als beim Traktor.

Immer gewartet, bis die gelben Nummer 3 und 21 frei waren – die waren einfach die schnellsten. Reingehüpft, Chip rein, auf den Fußschalter gedrückt, auf die Hupe gewartet – und ab ging’s. Zuerst lässig wie James Dean im Kreis, aber dann mit der Eleganz eines jungen Jerry Lewis bevorzugt auf die Boxautos der Mädels.

Die hübschen Mädchen hatten irgendwann immer zerzauste Haare, und die coolsten trugen später diese legendäre Dorfkirmes-Zahnlücke, die man sich einfing, wenn man nach einer aufgezwungenen frontalen Notbremsung etwas zu innig mit dem Lenker wurde. Wir Jungs hielten das damals für Flirten – vielleicht bremsten wir sie sogar aus Fürsorge, weil wir glaubten, sie wären zu schnell unterwegs …

Einfacher Fußschalter: Drehmoment pur halt.

Jahrzehnte später empfand ich das E-Auto noch immer als pragmatischer und moderner. Nur brauchte ich lange gar kein Auto. Erst der neue Job machte eines nötig. ÖV-Anbindung ist zwar da, aber zeitlich komplett neben der Kappe und der alte Mann will es im Winter warm und im Sommer kühl haben.

Es gibt auch nix mehr zum Rammen …

Dann fiel alles zusammen: ein guter Leasingpreis, passend viel Reichweite, Vorklimatisierung per App, moderne Software, smarte Assistenten, große Touchdisplays ohne Kassettenradio-Charme.

Ich nenne das immer „alters- und pensionsgerecht“. Ich bin alt und werde hoffentlich älter. Genau deshalb liebe ich alles, was mir das Leben erleichtert. Warum sollte das für Jüngere anders sein?

Und ich weiß jetzt schon: Nach diesem E-Auto will ich eines mit meiner persönlichen KI, die mich morgens mit „Hallo, mein kleiner Schokoprinz, was geht … nicht mehr ab?!“ begrüßt, mir das Einstell-Gedöns abnimmt, auf mich und andere Verkehrsteilnehmer aufpasst.

(Ok, vielleicht nenne ich sie dann nur noch „Flie“ und nicht mehr liebevoll „Aurora“… )

Aber daraus entsteht kein Idealismus. Nur die nüchterne Feststellung: Jetzt ist der Zeitpunkt da, an dem ein E-Auto genauso viel kostet wie ein Benziner – oder weniger. Ab da wird’s irgendwie logisch.

Was diese Logik noch bremst?

Dafür muss man ernsthaft tiefer schauen.

Phobia Culturae Digitalis

Die Volkskrankheit der stillen Abwehr

Man könnte sie fast für eine stille Volkskrankheit halten: die Phobia Culturae Digitalis (PCD). Eine unterschwellige Angst, die sich nicht gegen Technik richtet, sondern gegen das Tempo, mit dem sie sich verändert. Das zeigt sich meist in kleinen Sätzen:

„Das brauch ich nicht.“

„Das ist mir zu kompliziert.“

„Ich will’s aber auf Papier.“

„Ich will gar nicht wissen, was das alles kann.“

Der Mensch ist ein Gewohnheitstier. Er sucht Stabilität, Wiederholung, Kontrolle. Allerdings entzieht sich die digitale Welt genau diesen Prinzipien. Sie ist fluid, nicht linear. Sie verlangt Offenheit, Lernen und Mut. Neugier.

PCD hat viele Gesichter: Technikfeindlichkeit, Nostalgie, Überforderung, Kontrollwahn. Die einen ziehen sich zurück. Die anderen glorifizieren das Analoge, als wäre es das reinere Leben. In Wahrheit ist es Selbstschutz: das Tempo bremsen, indem man das Neue abwertet.

PCD bedeutet nicht unbedingt, Technik abzulehnen. Sie bedeutet: Angst vor der eigenen Anpassungsgrenze. Vor dem Gefühl, dass Wissen veralten kann – und man selbst mit.

Man könnte meinen, dieses Muster sei neu. Ist es aber nicht. Es begleitet uns seit Jahrzehnten wie ein leiser Schatten der Zivilisation.

Als die Schreibmaschine dem Schreibcomputer wich, galt das als Kulturverfall. „Da denkt man ja gar nicht mehr richtig“, hieß es. Heute vermisst niemand Tipp-Ex, und niemand ruft nach der Rückkehr der Remington. Als die CD kam, sahen viele das Ende der Musik – heute führt jeder seine komplette Plattensammlung in der Hosentasche spazieren. Induktion galt als Hexerei, LEDs als unheimlich kalt, die erste Mikrowelle als Strahlenkanone.

Dann dieser legendäre IBM-Moment, 1943:

„Ich glaube, es gibt weltweit einen Markt für vielleicht fünf Computer.“

Nicht weil der Mann dumm war, sondern weil die Zukunft sich nie aus der Gegenwart heraus erklären lässt.

Dasselbe Muster, immer wieder: Erst Ablehnung, dann Gewöhnung, dann Selbstverständlichkeit.

Heute redet niemand mehr über Wählscheiben, Tastentelefone oder schnurgebundene Apparate — höchstens, um gegenüber Jüngeren den eigenen Charme zu verteidigen. Die Nostalgie bleibt, aber sie ist am Ende nur das leise Echo einer Welt, die längst weitergezogen ist.

Das ist nicht mal typisches Boomer-Verhalten. Wir haben die Kinderserie „Das Fliewatüüt“ verklärt, ohne die eigentliche Botschaft bewahrt zu haben: Neugierde und Wissensdurst.

PCD ist im Prinzip nur die menschliche Reaktion auf jede disruptive Veränderung.

Das erkennt man heute an vielen neuen Dingen: E-Bikes, Lastenräder, E-Roller. Es gibt aus Teilen der Bevölkerung eine Grundabneigung dagegen. Meist begründet mit der gefühlten Gefährlichkeit und dem angeblich immer unflätigen Verhalten jener, die diese Transportmittel benutzen.

Natürlich kommt es zu gefährlichen Situationen – die kann und muss man entschärfen. Das gelingt aber erst, wenn man diese neuen Arten der Mobilität ernst nimmt.

Tja, ein Teil der Bevölkerung nimmt sie ernst. Sie nutzt sie einfach. Ohne die Zweifler und Ängstlichen zu fragen …

All das zeigt sich aber auch so schön beim E-Auto.

Die Angst vor der unsichtbaren Maschine

Der Widerstand gegen E-Autos ist selten technisch. Viele könnten längst laden – sie haben Starkstrom in der Garage. Was sie stört, ist das Verschwinden des Begreifbaren.

Ein E-Auto reagiert nicht auf den Gasfuß, sondern auf Pedaldruck und Spannung vom Poti. Es gehorcht nicht, es berechnet. Das kratzt am Selbstbild des Menschen, der sich einst als Herr seiner Maschinen verstand. Wahrscheinlich ist das auch ein Grund, warum sich Mythen hartnäckig halten.

Diese Haltung prägt leider auch unsere Industrie. Jahrzehntelang galt das Auto als Krone der Ingenieurskunst: präzise, robust, mechanisch. Software war Beiwerk – gut genug, um Abgaswerte „kreativ“ zu optimieren. Für jedes Fitzelchen ein fest programmiertes Steuergerät, aufwendig updatebar – aber kein Zentralcomputer mit Over-the-Air-Updates über Nacht.

Heute zeigt sich: Der Rückstand ist kulturell, nicht technisch. Eine direkte Folge von PCD.

Und dieselbe Abwehr trifft nun die KI. Was man nicht versteht, wird zur Bedrohung erklärt. KI gilt als Gegner, nicht als Werkzeug oder Hilfe. Manche fürchten nicht die Maschine, sondern die Möglichkeit, dass sie uns entlarvt oder überholt.

Beim Stromer bleibt nur die Stille und ein Display. Für viele ist das der eigentliche Kontrollverlust. Gleichzeitig schalten viele im Verbrenner sämtliche Assistenzsysteme aus. Sie fürchten Bevormundung – aber nicht den Unfall aus Unachtsamkeit.

Never touch a running system

„Never touch a running system“ – der berühmteste und gleichzeitig dümmste IT-Spruch.

Er ist noch nicht mal richtig Englisch, sondern ein Pseudo-Anglizismus aus dem deutschsprachigen Raum. Im Original heißt es: „If it ain’t broke, don’t fix it.“ Und dazu passend im Fußball: „Never change a winning team.“

Nach dieser Logik würden wir heute noch mit Windows 3.11 und einer AOL-CD ins Internet – erklärt von Boris Becker. Und der FC Bayern würde mit Rummenigge, Hoeneß und Breitner in der Regionalliga stürmen.

Das Problem ist aber nicht der Spruch an sich, sondern die Haltung dahinter.

Wir haben kritische Infrastruktur, die mit der digitalen Realität überfordert ist. Wir werden gehackt, ausgespäht, kritische Infrastrukturen, Behörden und Firmen werden stillgelegt oder erpresst. Das kostet unsere Volkswirtschaft Milliarden – und es reicht kaum für die Nachrichten, geschweige denn für eine Talkshow.

PCD wird so zu einem volkswirtschaftlichen und nationalen Sicherheitsproblem und verhindert digitale Resilienz.

Wir wurden und werden überrollt von Algorithmen, die uns bis ins Mark analysieren. Selbst die, die sich verweigern, sind Teil des Ganzen. Sie wähnen sich in analoger Sicherheit – dabei sind sie in ihrer analogen Gesamtheit längst erfasst.

Und dieselben Menschen erzählen Mythen über Akkuzyklen und brennende Stromer.

Es ist kein Zufall. Wenn Wissen fehlt, wird Misstrauen gezüchtet.

Die neue Basis – Infrastruktur statt Ingenieurskunst

Früher war der Tankzeiger entscheidend. Heute ist es die Steckdose – und der Ort, an dem sie sitzt. Nachladen wird beiläufig.

Aber Beiläufigkeit braucht Struktur.

Die Frage ist nicht mehr, wie gut das Auto ist, sondern ob und wo es laden kann.

Ultra-Schnelllader kosten sechsstellige Summen, altern wie Smartphones und ziehen Leistung wie ein halbes Dorf.

Europa hat rund eine Million Ladepunkte – braucht aber bis 2030 fast neun Millionen. Tausend neue Anschlüsse jeden Tag.

Jedes Kabel ist ein Versprechen, dass das Netz standhält.

Das neue Rückgrat – Stromnetze unter Spannung

Die technische Herausforderung der Netzertüchtigung und des Lastmanagements ist enorm und benötigt massive Investitionen und klare politische Rahmenbedingungen, die über reine Akzeptanz hinausgehen.

Während an der Oberfläche Ladesäulen wachsen, stöhnt darunter das Netz. Nicht, weil alle gleichzeitig laden, sondern weil sie es zur gleichen Zeit wollen: nachts, bequem, automatisiert.

Hunderttausende Wallboxen wachen gleichzeitig auf. Die alten Leitungen wurden für Lampen gebaut, nicht für Lasten, Wärmepumpen und Rechenzentren.

Ohne Lastmanagement, Pufferspeicher und bidirektionales Laden und Denken wird das eng.

Aber genau dort schlägt PCD wieder zu:

„Warum soll ICH meinen Akku bereitstellen? Ich brauche den voll!

Und ich will nicht, dass jemand weiß, ob ich daheim oder unterwegs bin!“

Holyshit. Man möchte kurz auf den Hinterkopf klopfen, damit der Groschen in die richtige Synapse kullert. Das ist PCD in Reinform: Misstrauen statt Mitgestaltung.

(Nachtrag: Zumindest scheint die Politik endlich hier Anreize zu schaffen)

Die Ungleichzeitigkeit der Bequemlichkeit

Im Einfamilienhaus läuft die Energiewende leise. Im Mietblock beginnt die Demokratie der Verlängerungskabel. Eigentumsrechte kollidieren mit Ansprüchen. Altanschlüsse brauchen Zukunft.

„Warum soll ich zahlen, wenn ich kein E-Auto habe?“

Eine banale Frage – und eine systemische. Dort entscheidet sich, ob Laden Alltag wird oder Ideologie.

Derzeit stehen Millionen von Blechkisten in Parkhäusern oder auf Firmenparkplätzen. Hier liegt enormes Potenzial brach.

Das Ende des Tanks

Ein Stromer mit 500 Kilometern Reichweite, 10 Minuten Ladezeit und Strom unter 30 Cent pro kWh ist ein No-Brainer. Nicht aus Idealismus – aus Pragmatismus.

Wenn Bequemlichkeit, Preis und Gewohnheit auf einer Linie liegen, kippt der Markt. Dann ist es kein Kulturkampf mehr, sondern schlicht der einfachere Weg. So war es eigentlich immer.

Und ja: Fast alles davon lässt sich eins zu eins auf Heizungen übertragen.

Die Wärmepumpe ist im Keller das, was das E-Auto in der Garage ist: keine Moralkeule, sondern die logische Fortsetzung der Physik.

Der letzte Lärm

Der Wandel wird die Masse der Fahrer:innen konvertieren. Die Gruppe der Petrolheads wird kleiner, aber die Leidenschaft für Verbrennungsmotoren wird in Nischen – Oldtimer, Sportwagen – wahrscheinlich noch lange überleben, auch wenn sie für den Massenmarkt irrelevant wird.

Am Ende gewinnt nicht die Technologie, sondern die Trägheit der Vernunft.

Sobald sie bequem wird, ist sie unaufhaltbar.

Mit oder ohne uns …

Hinterlasse eine Antwort zu Jendrijk Antwort abbrechen